人物簡介

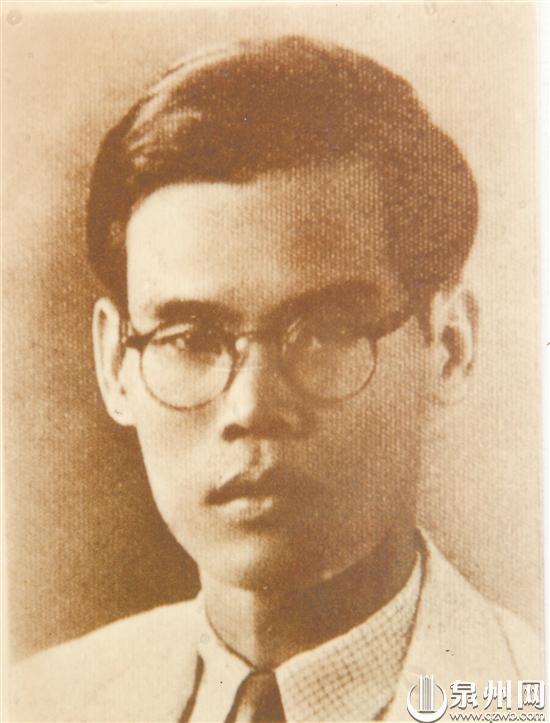

沈爾七(1914年—1942年),原名沈慶炬,1914年出生于晉江池店清濛村,17歲遵從父命,遠赴菲律賓謀生。1937年,他回國參加抗日戰爭,后奉命北上,被任命為新四軍二支隊隨軍服務團團長。為了抗戰,他三次往返菲律賓,卻未曾回家一次,一心只為救國。1942年5月,在一次對敵戰斗中,他不幸身負重傷,以身殉難,時年28歲。

□記者 陳森森 通訊員 洪逢春/文 晉江市委史志室/供圖

沈爾七故居

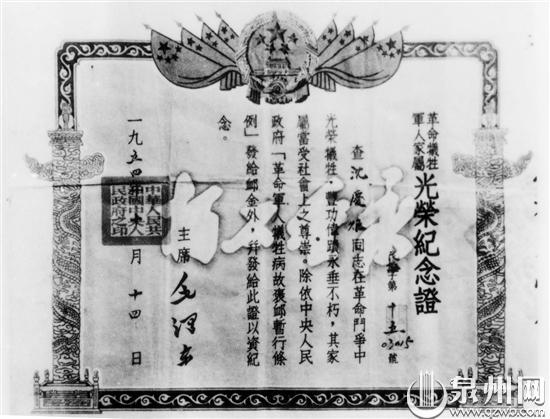

沈爾七在革命斗爭中光榮犧牲紀念證

在晉江池店清濛村最熱鬧的菜市場旁,坐落人民英雄沈爾七的故居。時光飛逝,歲月蹉跎,故居的紅磚瓦墻與門前的榕樹至今仍然醒目、繁盛,似乎在堅定地告訴人們沈爾七同志的豐功偉績永垂不朽。

1914年,沈爾七出生于晉江池店清濛村,17歲時,他便跟隨父親,南渡菲律賓謀生。在菲律賓,他白天處理賬務,晚上參加菲律賓華僑總會下屬的青工俱樂部的活動,開始接受進步思想的影響,后來被推舉為青工俱樂部的執委,開始走上革命道路。1937年“盧溝橋事變”爆發后,菲律賓各界愛國僑胞奮起支援祖國抗戰。由沈爾七擔任總領隊的“菲律賓華僑歸國抗日義勇隊”于1938年1月離菲到達廈門參軍參戰。后義勇隊被編入新四軍第二支隊,易名為菲律賓華僑回國隨軍服務團,沈爾七被任命為團長。接著根據第二支隊黨委的決定,沈爾七轉為中共黨員。

沈爾七一貫嚴格要求自己,處處以身作則,起到帶頭表率作用,曾被新四軍二支隊授予“模范軍人”的光榮稱號,多次受到新四軍首長葉挺、項英的接見和表揚。1938年4月中旬,隨軍服務團改由軍政治部領導,全體團員被安排到軍教導隊集訓了半年。為了更快地掌握軍事知識,沈爾七經常請教導員俞炳輝給他們講課,開“小灶”。在沈爾七帶動下,團員們認真學習政治、軍事,進步很快。學習期間,服務隊單獨編成一個排,沈爾七任排長,在教導隊結業前,沈爾七即被分配到軍政治部做民運工作,開始了新的戰斗生涯。

1939年春,為繼續動員旅菲愛國青年回國參戰,籌募資金和藥品支援前線,沈爾七接受黨組織派遣重返菲律賓。1939年5月,他帶領慰勞團到皖南慰問,后該樂隊編為新四軍軍樂隊,這是沈爾七第二次回國參戰。1940年4月,在蘇南前線,他英勇作戰,幫助搶救傷員,積極做宣傳工作。同年8月,他參加保衛鎮保公路的戰斗,隨部隊勇敢沖殺。1940年年底,遵照新四軍江南指揮部的指示,沈爾七再次返回菲律賓,繼續動員旅菲僑胞支援新四軍抗戰殺敵。1941年11月間,他第三次離開馬尼拉,回國參戰。隨后,他被安排在東江游擊總隊(又名第五大隊)某連任政治指導員。1942年5月,在一次對敵戰斗中,沈爾七奮不顧身地搶救傷員和掩護同志撤退,不幸身負重傷,以身殉難,年僅28歲。

如今,已過百歲的妹妹沈烏營一提到家中的大哥沈爾七的事跡,仍不禁潸然淚下,她抽泣地說:“我大哥為了抗戰,從離家到犧牲的12年里,曾三次從菲律賓歸國參戰,卻沒有一次回到家中看望家人。當得知大哥犧牲的消息,全家人哭成一片的場景,至今仍刻在我的腦海里。”事實上,沈爾七并非不思念家人,他曾多次給家人寫家信,在訴說思念之情的同時,還寫道:“惟今如不抗日救國,民眾將永無翻身之日,故兒愿犧牲一切奮斗到底……”如此充滿革命激情的家信,體現了他公而忘私、國而忘家的崇高精神。為了紀念先輩光榮的革命事跡,后輩沈意躍至今仍小心翼翼地保存著沈爾七在革命斗爭中的家信復印件以及光榮犧牲紀念證原件。