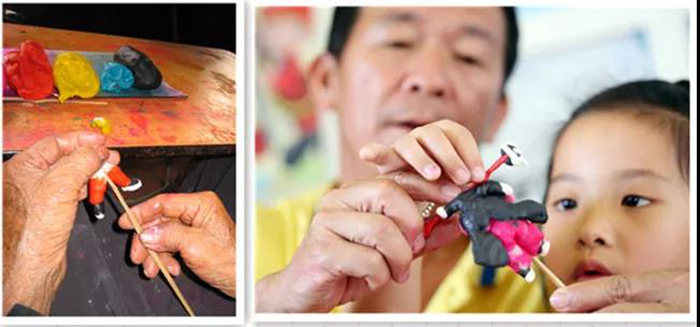

彩色的面團經(jīng)過一雙巧手揉、捏、搓,幻化成一尊齊天大圣,栩栩如生。

5月28日,在泉州市洛江區(qū)文化館非遺展廳里,63歲的“泉州妝糕人制作技藝”代表性傳承人張明鐵示范著他的絕活——妝糕人。

“妝糕人”的人物造型惟妙惟肖 (陳明理 攝)

泉州“妝糕人”源于古代中原的“捏面人”,是以糧食為主要創(chuàng)作原料的民間傳統(tǒng)手工藝制品,常見于節(jié)慶場面,為禮俗增添歡樂氣氛。此類手藝在中國流傳甚廣,因各地物產(chǎn)不同,制作原料有小麥、大米等之分。在泉州、臺灣等地,“妝糕人”又叫“米稞雕”“糯米尬仔”等。

五根竹簽為骨架,張明鐵手把手教授小朋友制作技巧

“糕人村”獨苗走出了國門

洛江區(qū)雙陽街道張厝村,早年家家戶戶都做妝糕人,是名副其實的“糕人村”。每逢傳統(tǒng)節(jié)慶,張厝人奔走于泉州城鄉(xiāng),售賣妝糕人。

張明鐵的祖輩也以此為生,其父張麗水亦是“泉州妝糕人制作技藝”市級非遺代表性傳承人。16歲起,張明鐵便跟著父親走街串巷。

隨著經(jīng)濟社會發(fā)展,妝糕人的吸引力早已大不如前。因為收入微薄,張厝人大多放棄了祖?zhèn)魇炙嚵碇\出路,只有張明鐵始終堅守著這個老行當(dāng)。

在閩南古厝里,張明鐵現(xiàn)場展示妝糕人的制作藝術(shù),吸引了孩子們的觀看,深受他們喜愛(黃秋瑩 攝)

2004年,泉州市著手實施民族民間文化保護工程,妝糕人等民間民俗藝術(shù)得到各級政府的重視,逐漸復(fù)蘇。近年來,這項技藝先后被列入?yún)^(qū)級、市級和省級非遺保護名錄。

作為項目傳承人,張明鐵多次赴菲律賓、印尼等國及歐洲等地進行文化交流。“在國外,我制作的具有中華文化特色的妝糕人形象,比如十二生肖,讓外國小朋友也很感興趣,這讓我很自豪。以前父親說過要讓泉州妝糕人‘走出國門’,我做到了!”

張明鐵在保加利亞為群眾展示妝糕人制作藝術(shù) (來源:中國文化報)

為了讓妝糕人能夠更好地傳承并發(fā)揚光大,擅長關(guān)公、孫悟空、何仙姑、姜太公等古裝人物的張明鐵,也在不斷學(xué)習(xí)制作新的妝糕人形象。

匠心打造,讓手藝傳下去

“南音、拍胸舞、惠安女等泉州本土傳統(tǒng)文化元素的形象,是近來創(chuàng)作的重點。”他說,“推陳出新,才能贏得市場。”

作為非遺傳承人,張明鐵坦言,他覺得自己也肩負了一份責(zé)任。除了把手藝教給兒子、兒媳,他還辦了妝糕人興趣培訓(xùn)班。

陳三和五娘 (田米 攝)

色彩鮮艷的“關(guān)公”(陳培源 攝)

位于洛江區(qū)的“妝糕人”傳習(xí)所,是泉州市首批非遺傳習(xí)所,也是張明鐵傳藝的重要基地,不斷有愛好者光顧。自2015年起,張明鐵每年還會獲邀到泉州各地一些中小學(xué)、幼兒園為孩子們上妝糕人制作課,為制作技藝的傳承播下“希望的種子”。

張明鐵(中)在“妝糕人”傳習(xí)所授課 (洛江區(qū)文體旅游局供圖)

“除了小豬佩奇、海綿寶寶、皮卡丘等流行元素,孩子們常常捏出我也沒見過的新奇造型。他們的創(chuàng)新能力,為這一傳統(tǒng)手藝增添了活力和希望。”張明鐵感慨地說,手藝傳承需要時間,更需要靠年輕一代。