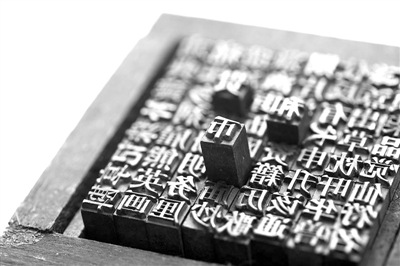

如果查一查全世界的“文字戶口本”,漢字已經五千多歲了。

漢字是民族文化的根,是中華民族一切文化的載體,掌握好漢字和漢語,打好漢字語言基礎,是進行一切文化再創造的基石。我們的《詩經》《楚辭》和唐詩宋詞,都依賴漢字才傳承至今。國學大師陳寅恪曾說:“依照今日訓詁學之標準,凡解釋一字即是作一部文化史。”

解釋一字即是作一部文化史。這話聽來似乎玄了一點,但漢字的深邃與學問卻真的字字如經,意蘊萬千,奧妙無窮。這里講一句成語,看其“文化史”的蘊涵。

“過門不入”,這是人們耳熟能詳的一句成語,它的“文化感”和“歷史感”都十分鮮明:上古堯、舜時代,出現過一次洪水泛濫的巨大災難,這場水災前后經過了二十多年,受災地區廣,損失嚴重。先是堯當政,特派過一位治水的總管,名叫鯀,命他平定洪水,拯救災民。可是他水來土掩,積土阻水,九年不治,因失敗而被處死。堯讓位舜,舜又任命禹繼續治水。禹是鯀的兒子,他接受了父親失敗的教訓,改用疏導之法,依據山形地勢與河流位置,整體規劃水道,讓水由小渠流入大川,由大川再流向海洋。按這個整體設計、規劃、施工,奮戰十三年治水成功。在這十三年里禹帶領百姓修建了許多水利工程。據說浙江的會稽山,就是源于禹在那里計議過治水工程而得名。黃河的龍門、三門峽,都是禹領導開鑿的。禹也疏導過長江上游,在巫山,曾因施工錯誤,錯開了一道峽谷,這“錯開峽”便成了如今四川巫山縣的一個古跡。

禹十三年治水,沒工夫考慮家人私事。他手掌腳掌都磨出了厚繭,皮膚又粗又黑,還患上風濕癥,走路一顛一簸,長年在水里泥里奔波。《莊子·天下篇》用六個字描寫禹治水的勞苦:“沐甚雨,櫛疾風。”洗頭叫“沐”,梳理頭發叫“櫛”。暴雨洗頭,狂風梳發,雖是簡短六個字,描寫得卻非常形象生動。后來人們用“櫛風沐雨”四字,形容長期在野外工作的辛勞。

禹三十歲還沒結婚。在涂山遇到一位名叫女嬌的姑娘,心生愛慕,可是兩人沒談上幾句話,禹就因視察災區跟姑娘告別了。女嬌敬愛禹,天天盼著同他再次見面,可算盼回來了,也就草草地辦了婚事,不到四天禹又匆匆離家奔往治水現場。后來女嬌被送到禹的老家安邑(今山西運城附近),但十三年里,禹很難得回安邑,幾次路過家鄉,而且曾三次經過家門口,還聽到過孩子的哭聲,可都因為水情危急,沒能走進家門看看。他說:“時間寶貴啊!即使是短短一寸光陰,也必須珍惜爭取利用!”《列子·楊朱》說:禹“過門不入,身體偏枯,手足胼胝。”《孟子·離婁》也說:禹“三過其門而不入。”對于禹的艱苦卓絕的精神,人們歷來都十分景仰。后來“三過其門而不入”或“三過家門而不入”,就成了贊揚公而忘私者的美言,進而簡化為“過門不入”。關于禹“珍惜光陰”或叫做“寸陰自惜”之說,史上也有記載。《晉書·陶侃傳》載:晉人陶侃常說“大禹圣人,乃惜寸陰;至于眾人,當惜光陰!”大禹那樣的圣人,連一寸光陰都不浪費;那么我們普通人,就更得珍惜每一寸光陰了。

這句成語為陳寅恪先生的“凡解釋一字即是作一部文化史”之高論,作了最有力的佐證。

世界上最古老的文字是漢字,也只有漢字具有表音、表意、象形等特征,其自身的結構就包含著豐富而深刻的文化元素,反映了漢民族的文化特質。沒有漢字就沒有輝煌燦爛的中國古代文明,可以說漢字是中國文明的起源和重要標志。中華民族引以為豪的四大發明都是漢字的衍生物,漢字是中華兒女在歷史長河中創造的五大發明之一,是一切中華文明存在的基石。我堅定地認為:“文化之根在文字,字中有乾坤,字中有古今,字中有大道,字中有人生。”

數千年發展積淀的漢字書寫和傳承正面臨著巨大的挑戰。鍵盤敲字使越來越多的人提筆忘字,由于丟掉了筆,淡漠了書寫,漢字在相當一部分人的筆下失去了原有的光彩與神韻;由于現行的強勢的應試教育,還使一些在校的孩子和青少年,把學習掌握外語作為學習語言文字的首選,致使對有五千多年傳統的漢字有了生疏感,少了親切感,于是閱讀和作文幾乎成了很多同學的弱項。作為漢民族最寶貴的文化遺產,漢字面臨著極大的挑戰,遭到某些數典忘祖者的怠慢和不敬。

漢字很自信。事實已經證明了,當今世界,除了十三億多中國人一直穩定地使用漢字,還有數千萬洋人正在學習漢字,全世界幾乎每個角落里都有學習漢字的人。漢字的生存史和發展史,還證明了一個顛撲不破的真理,任何事物的存在與滅亡,都不是外在力量所能左右和決定的,關鍵在于自身的生命力。(高深)

?